小学国語学習ポータル

「小学国語オンラインアシスト」は、1年生から6年生を対象にした国語の学習をサポートする、安全かつ使い勝手の良いデジタルプラットフォームです。このプラットフォームでは、各学年に応じた文法、漢字、ことわざなどの基礎知識を学べます。また、子どもたちの学習の進行状況を簡単に確認し、適切にサポートする機能が備わっています。インタラクティブな問題解決と即時のフィードバックを通じて、子どもたちは遊び感覚で効率的に学習を進めることができます。

小学1年生 国語テスト

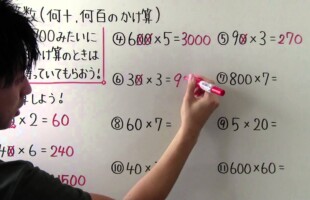

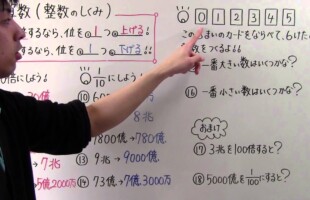

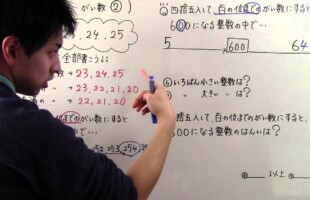

とある男が授業をしてみた小3算数

とある男が授業をしてみた小3算数

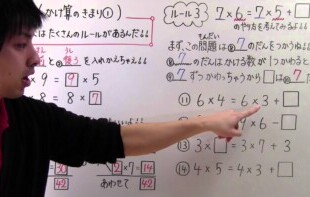

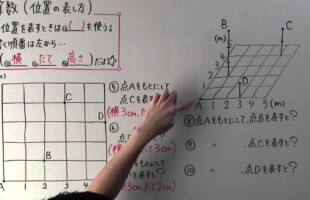

授業風景: とある男が授業をしてみた葉一さんが小学3年生向けに掛け算のルールをわかりやすく解説する様子。

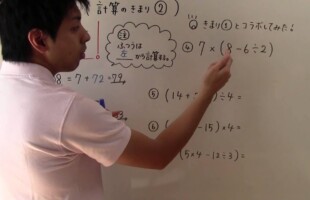

小学校3年生の生徒に向けた算数の授業の一コマを映した写真です。写真の中の教師は、ホワイトボードに示された「かけ算のきまり」と題された算数の問題について説明しています。ボードには、基本的な九九の問題がいくつか書かれており、問題の答えを導くための空欄が設けられています。この画像は、算数の授業を行っている教室の雰囲気を反映しており、教育の現場での学びの瞬間を捉えています。

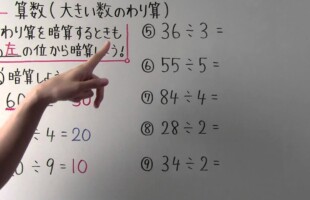

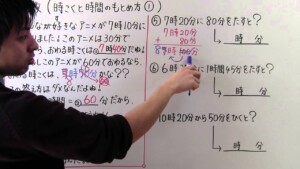

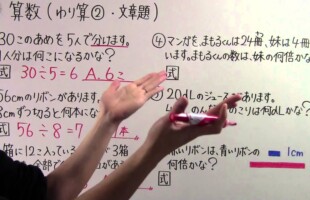

教室の一コマ: とある男が授業をしてみた葉一さん割り算の概念と計算方法を生徒に指導している様子。

写真は、小学生の算数の授業で割り算の基本を教える教師の様子を捉えています。ホワイトボードには「時をかける少女のせかい①」と題された数学の問題が書かれており、教師はそれぞれの問題を指で示しながら、割り算の問題の解き方を説明しています。写真からは、教育の場での対話的な学びの瞬間が伝わってきます。

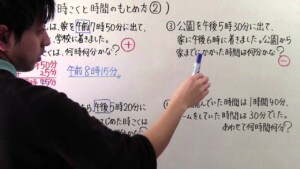

教室の一コマ: とある男が授業をしてみた葉一さん割り算の概念と計算方法を生徒に指導している様子。

写真は、小学生の算数の授業で割り算の基本を教える教師の様子を捉えています。ホワイトボードには「時をかける少女のせかい①」と題された数学の問題が書かれており、教師はそれぞれの問題を指で示しながら、割り算の問題の解き方を説明しています。写真からは、教育の場での対話的な学びの瞬間が伝わってきます。

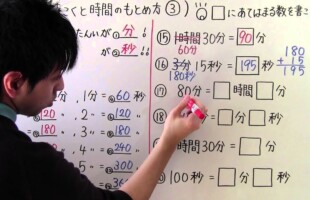

教室の一コマ: とある男が授業をしてみた葉一さん割り算の概念と計算方法を生徒に指導している様子。

写真は、小学生の算数の授業で割り算の基本を教える教師の様子を捉えています。ホワイトボードには「時をかける少女のせかい①」と題された数学の問題が書かれており、教師はそれぞれの問題を指で示しながら、割り算の問題の解き方を説明しています。写真からは、教育の場での対話的な学びの瞬間が伝わってきます。

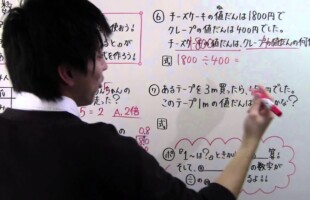

実践的な算数教室: とある男が授業をしてみた葉一さんが割り算の問題と長さの単位変換を生徒に教えている様子を捉えた写真。

とある男が授業をしてみた葉一さんが小学生向けに割り算と単位換算の問題を解説している教室のシーンが写真に収められています。ホワイトボードにはいくつかの問題が書かれており、教師は問題の解法を生徒に説明するために手を使って解説しています。写真は教育現場での具体的な学習プロセスと教師の指導方法を示しています。

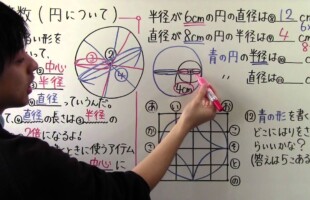

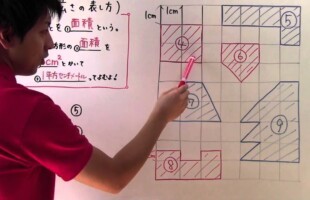

数学の楽しみ: とある男が授業をしてみた葉一さんが生徒たちに円と多角形の面積と周の長さの計算方法を指導している。

この画像は、幾何学の教室での一コマを示しており、「とある男が授業をしてみた」葉一さんが生徒に対して円と多角形の面積と周の長さの計算方法をわかりやすく解説している様子が映されています。ホワイトボードには色とりどりの図形が描かれ、それぞれの図形に関する問題が提示されており、「とある男が授業をしてみた」葉一さんはそれらの問題について生徒とともに考えているようです。

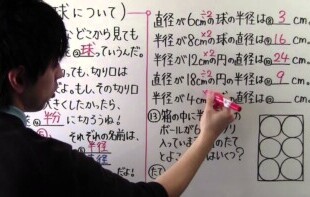

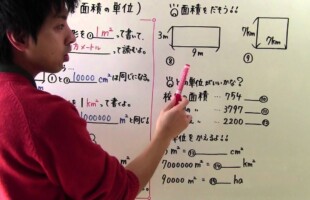

数学をもっと身近に: 葉一さんが生徒たちに円の面積を計算する方法を教えている様子。

この画像は、「とある男が授業をしてみた」葉一さんが円の直径と面積の関係について教えているシーンを捉えています。ホワイトボードには直径が異なる円の面積を求める数学問題が書かれており、葉一さんは問題を解く過程を丁寧に指導しています。掲示された問題は算数の理解を深めるのに役立つように設計されています。

葉一さんによる足し算の解説: 葉一さんが様々な加算の問題を通して、足し算のコツを教えています。

この写真では、「とある男が授業をしてみた」シリーズで知られる葉一さんが、生徒たちに足し算の問題を教えている様子を捉えています。写真には、単純なものから複雑なものまで、様々な加算の例が示されており、葉一さんはそれぞれの問題に対する正確な答えを指で示しながら、解き方を解説しています。

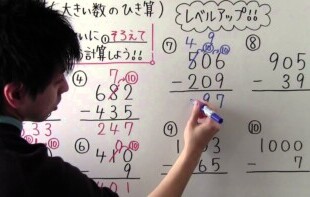

葉一さんによる引き算のポイント: 葉一さんがさまざまな引き算の問題を解くコツを教えています。

この写真では、「とある男が授業をしてみた」で知られる葉一さんが、引き算の計算法を教えている様子が映されています。写真には簡単なものから少し複雑なものまで、様々な引き算の例が示されており、葉一さんはそれぞれの問題に対する解き方を丁寧に説明しています。教育的な価値が高い一枚で、生徒たちが引き算の概念を理解しやすいように工夫されています。

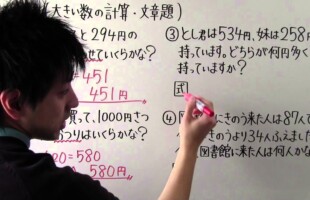

算数の実用性: 葉一さんが日常生活における算数の問題を教えています。

この写真では、「とある男が授業をしてみた」シリーズで人気の葉一さんが、実生活で役立つ算数の文章問題を説明している様子が映されています。ホワイトボードには買い物の合計金額を計算する問題や、特定の金額をいくつかの品物に分ける問題などが示されており、葉一さんはこれらの問題をどのように解くかを指導しています。写真は、算数がどのように日常生活に密接に関わっているかを示しており、学習者が数学をより身近に感じられるよう工夫されています。

葉一さんによる足し算と引き算の授業: 基本的な算数の技能を身につけよう。

この写真では、「とある男が授業をしてみた」で知られる葉一さんが、足し算と引き算の基本を教えている様子が映されています。ホワイトボードには、様々な足し算と引き算の問題が書かれており、葉一さんはそれぞれの問題の解き方を丁寧に指導しています。写真は、教育的なコンテンツとして算数の基本を学ぶための視覚的な手段を提供しています。

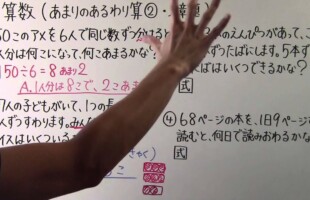

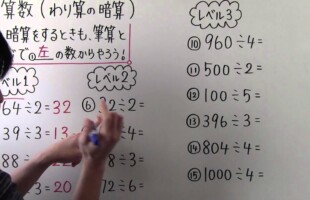

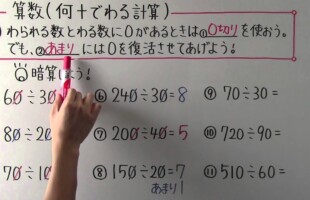

葉一さんによる割り算のレッスン: 割り算の基本から余りのある計算まで、わかりやすく解説します。

この写真は、「とある男が授業をしてみた」で知られる葉一さんが、割り算の概念と計算方法を生徒に教えている様子を映しています。ホワイトボードには、簡単な割り算から余りが出るようなものまで、様々なレベルの問題が示されています。葉一さんは、生徒たちが理解しやすいように、手を使って具体的な計算プロセスを指導しています。

葉一さんによる割り算のレッスン: 割り算の基本から余りのある計算まで、わかりやすく解説します。

この写真は、「とある男が授業をしてみた」で知られる葉一さんが、割り算の概念と計算方法を生徒に教えている様子を映しています。ホワイトボードには、簡単な割り算から余りが出るようなものまで、様々なレベルの問題が示されています。葉一さんは、生徒たちが理解しやすいように、手を使って具体的な計算プロセスを指導しています。

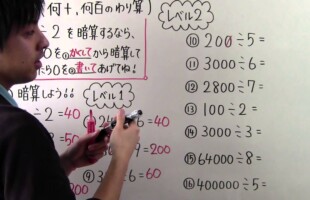

葉一さんの暗算レッスン: 簡単なテクニックで暗算の速度と正確性を向上させましょう。

この写真は、「とある男が授業をしてみた」シリーズで親しまれている葉一さんが、暗算を行う際のテクニックを生徒たちに教えている様子を映しています。ホワイトボードには、簡単な数値を使った暗算方法がいくつか書かれており、葉一さんは生徒たちがより早く、かつ正確に計算できるように、それぞれのポイントを手で指しながら説明しています。写真は教育的なコンテンツとして、算数の技能向上に役立つものです。

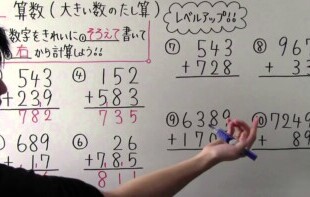

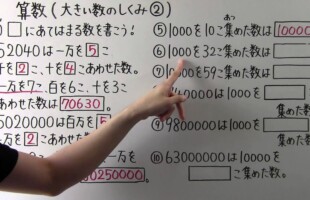

葉一さんと学ぶ計算の楽しさ: 大きな数での足し算と引き算をわかりやすく解説。

この画像は、「とある男が授業をしてみた」で知られる葉一さんが、大きな数の足し算と引き算をどのように解くかを生徒に教えている様子を示しています。ホワイトボードには複数の計算問題が書かれており、それぞれの答えを導くための手順が丁寧に解説されています。写真からは、算数の計算が楽しく学べる環境が伝わってきます。

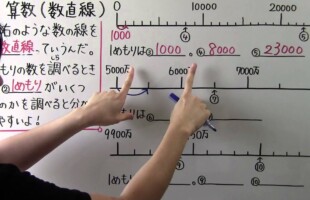

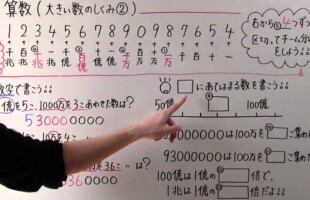

葉一さんの数直線レッスン: 数直線を使って数の概念を簡単に学びましょう。

この写真では、「とある男が授業をしてみた」で人気の葉一さんが、数直線を利用して数の概念を説明しています。ボードに書かれた数直線には、具体的な数値が点としてマークされており、葉一さんはこれらの点が表す数の位置と大小関係について教えています。この視覚的な教材は、生徒が数の把握をより直感的に理解するのに役立ちます。

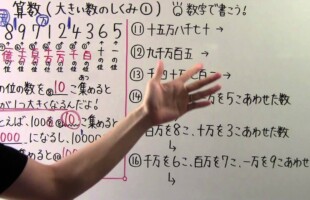

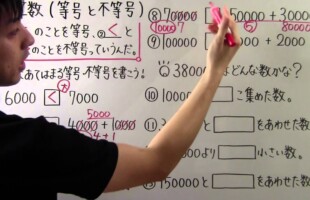

葉一さんによる大きな数字の足し算と比較: 数字の理解を深めるレッスンです。

この画像では、「とある男が授業をしてみた」で知られる葉一さんが大きな数字の足し算とその数値の比較について教えている様子が映されています。ホワイトボードにはいくつかの数値が書かれており、それぞれの問題に対する答えを書くための空白があります。葉一さんはこれらの数値を比較し、足し算の結果をどう求めるかを解説しています。

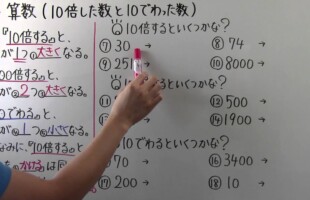

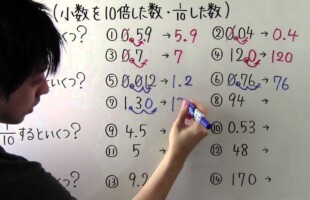

葉一さんと一緒に割り算と掛け算をマスター: 数の性質を理解するための基本的な演習です。

この写真では、「とある男が授業をしてみた」シリーズで人気の葉一さんが、10で割ると何になるか、また10をかけると何になるかという計算の問題を指導しています。ホワイトボードには様々な数値の問題が書かれており、葉一さんはそれらの問題に対する解法を生徒に教えています。写真からは、算数の基本的な概念を楽しく学ぶことのできる教育的な場の雰囲気が伝わってきます。

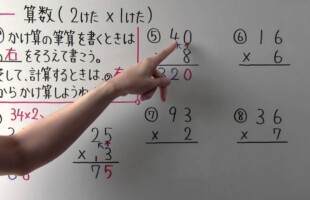

葉一さんによる掛け算の基本: 簡単な例から始めて、掛け算のスキルを伸ばしましょう。

この画像は、「とある男が授業をしてみた」で人気の葉一さんが、基本的な掛け算の問題を解説している様子を捉えています。ホワイトボードには、単純な数字の組み合わせから大きな数値を使った問題まで、多様な掛け算の式が示されており、葉一さんはそれらの問題に対する答えを生徒に教えています。写真は、算数の計算を楽しみながら学ぶことができる教育的な環境を表しています。

葉一さんの掛け算レッスン: 基本から応用まで、掛け算のコツを掴もう。

この写真では、「とある男が授業をしてみた」で知られる葉一さんが、基本的な掛け算の問題を解説しているシーンが映されています。ホワイトボードには、小学生が学ぶ掛け算の基本的な問題が複数書かれており、葉一さんは正しい計算方法を生徒に教えています。写真は、算数の基本的なスキルを楽しく学ぶ教育的な環境を提供しています。

葉一さんによる掛け算の授業: 計算の基本をしっかりと学びましょう。

この写真では、「とある男が授業をしてみた」で知られる葉一さんが、様々な掛け算の問題を解説しているシーンが映されています。ホワイトボードにはシンプルな掛け算の式が書かれており、葉一さんはその計算を行い、生徒たちが理解しやすいように答えを書き入れています。写真は、数学の基礎となる掛け算を楽しく学ぶことができる教育的な環境を提供しています。

葉一さんによる結合法則の解説: 掛け算における順序と計算の関係を学びます。

この写真では、「とある男が授業をしてみた」で人気の葉一さんが、掛け算における結合法則を用いた計算方法を生徒に教えています。ホワイトボードには、異なる数を掛け合わせる際に数のグループをどう組み合わせるかを示す数学的な例が示されており、葉一さんはこの数学的原理をわかりやすく解説しています。写真は、数学の基本原則を楽しく学べる教育的なシーンを提供しています。

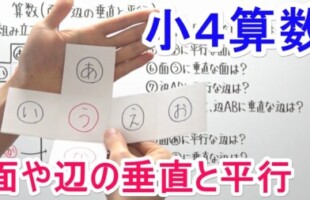

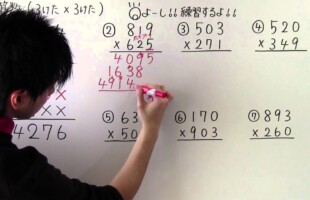

とある男が授業をしてみた小4算数

とある男が授業をしてみた小4算数

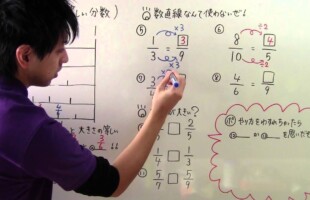

算数の面白さを伝える葉一さんの授業風景。小学4年生向けに、かけ算の法則を詳しく、かつ楽しく教える姿を捉えた写真。

この写真は、「とある男が授業をしてみた」シリーズからの一コマで、教師の葉一さんが小学4年生の生徒に向けて算数の授業を行っている様子を映しています。ホワイトボードには数字と記号が並び、葉一さんはその中から重要な部分を指で示しながら、かけ算の規則を明確に説明しています。視覚的な要素と組み合わせることで、生徒たちが数学の概念をより深く理解できるように導いています。

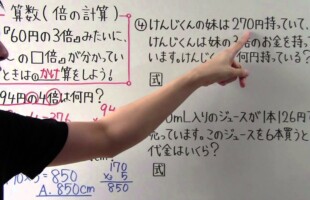

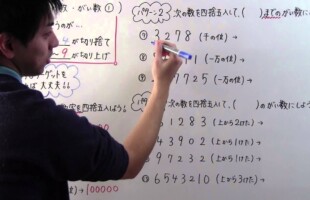

葉一さんが示すホワイトボードの数列と問題を通じて、小学4年生に算数の楽しさを教える授業風景。

この画像は、子どもたちに算数の基本を教えるための「とある男が授業をしてみた」シリーズの一部です。ここでは葉一さんが、ホワイトボードに書かれた数列と計算問題を使い、小学4年生の生徒たちに算数の概念を分かりやすく説明しています。この教育的なシーンは、学びの喜びを共有し、子どもたちが自身で問題を解決する能力を育てることを目指しています。

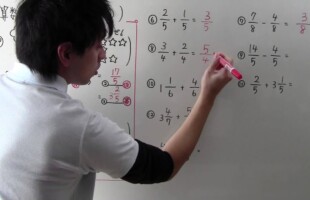

葉一さんが授業で、小学4年生向けに乗算の解法を実演。ホワイトボードには解いた問題とまだ解いていない問題が並ぶ。

この画像は、「とある男が授業をしてみた」シリーズからの一コマで、葉一さんが小学4年生の生徒たちに向けて乗算の問題を解説している場面です。写真には、ホワイトボードに書かれた問題とその解答過程が映っており、葉一さんは各ステップを指で指し示しながら、子供たちが理解しやすいように解法を説明しています。彼の指導方法は、生徒たちが数学のスキルを楽しく学べるように設計されています。

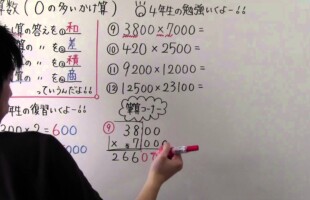

葉一さんがホワイトボードの複雑な乗算問題を解くことで、小学4年生に算数の楽しさと挑戦の大切さを教えている。

この写真は、「とある男が授業をしてみた」シリーズの一環として、葉一さんが小学4年生の生徒たちに向けて授業を行っているシーンです。ホワイトボードには、大きな数を使った乗算問題が書かれており、葉一さんはそれらの問題を一つずつ解きながら、計算の原理と手順を解説しています。この教育的な瞬間は、数学への理解を深め、解決能力を育むことを目的としています。

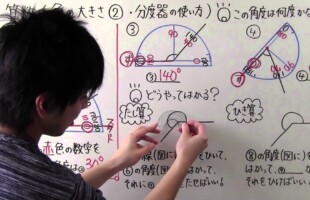

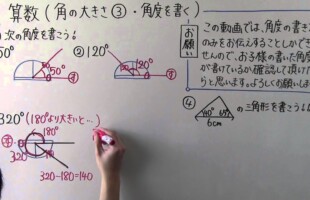

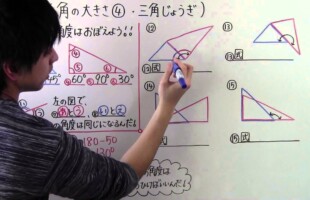

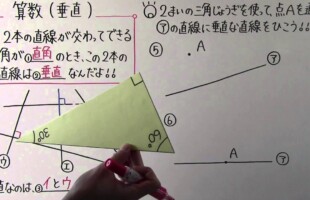

小学4年生向けの図形の勉強において、葉一さんが角度の基本を分かりやすく解説している授業風景。

この写真は、「とある男が授業をしてみた」シリーズから取られたもので、葉一さんが小学4年生の生徒たちに角度の基礎を教えているところを捉えています。彼は、90度、180度、270度、360度などの基本的な角度とその特徴を示しながら、生徒たちに幾何学的な直感と理解を養うよう指導しています。この視覚的な教材は、学生が数学の概念を理解しやすくするために効果的に用いられています。

「生徒が実際に角度を測る方法を学べる、葉一さんによる実践的な数学授業の一コマ。

この写真は、「とある男が授業をしてみた」シリーズの一部で、葉一さんが小学4年生の生徒たちに角度の概念を教える場面を捉えています。彼はプロトラクターを使用して、ホワイトボードに書かれた図形の角度をどのように測定するかを示しています。この手法は、生徒たちが視覚的に学び、理解を深めるのに役立っています。葉一さんの指導の下、生徒たちは角度を測る技術を習得し、数学の世界に一歩踏み出しています。

葉一さんが角度の計算を通して幾何学の基本を教えている、小学4年生向けの授業の一場面。

この画像は、「とある男が授業をしてみた」シリーズの一部で、葉一さんが小学4年生の生徒たちに角度の合計をどのように計算するかを示しています。ホワイトボードには、異なる図形の角度を示す問題が描かれており、葉一さんはマーカーを手に具体的な計算手順を説明しています。これにより、生徒たちは角度の合計を見つけるスキルを学んでおり、数学の概念をより深く理解することができます。

葉一さんが小学4年生に向けて、三角形の内角の和を180度と教える授業風景。

この画像は、「とある男が授業をしてみた」シリーズの中の一部で、葉一さんが生徒たちに三角形の内角の和が180度であるという幾何学の基本的な概念を教えています。彼はマーカーを使用して、問題を解くための手順を示しており、生徒たちがこの重要な数学的原則を理解し、記憶できるようにしています。

葉一さんが小学4年生に割り算の基礎を教える授業風景。

この画像は、「とある男が授業をしてみた」シリーズからの一コマで、葉一さんが小学4年生の生徒たちに割り算の基本を教えているシーンです。彼はホワイトボードに書かれた割り算の問題について説明しており、生徒たちが割り算の概念を理解し、計算ができるように指導しています。この授業は、生徒たちが数学のスキルを楽しく学ぶためのものです。

葉一さんが、小学4年生に割り算の手順を丁寧に教える授業風景。

この写真は、「とある男が授業をしてみた」シリーズの一部で、葉一さんが生徒たちに割り算の計算手順を指導している様子を映しています。彼は具体的な問題を使って、どのように割り算を行い、余りを扱うかを示しています。この方法は、生徒たちが算数の基礎を実践的に学び、理解を深めるのに役立っています。

小学4年生向けに割り算の計算方法をわかりやすく解説する葉一さん。

この画像は、「とある男が授業をしてみた」シリーズの一部で、葉一さんが小学4年生の生徒たちに複数桁の数の割り算をどのように行うかを教えています。ホワイトボードには、問題が丁寧に書かれており、葉一さんは各ステップを指で示しながら解説しています。この授業は、生徒たちが算数の基本をしっかりと理解し、実用的なスキルを身につけるのに役立っています。

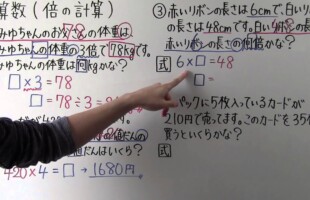

葉一さんが文章問題の解法を説明している、小学4年生の生徒たち向けの授業風景。

この写真は、「とある男が授業をしてみた」シリーズからの一コマで、葉一さんが小学4年生の生徒たちに文章問題の解き方を教えています。ホワイトボードには、実際の生活に関連する数学の問題が書かれており、葉一さんはそれらの問題に対して、どのようにして数学的な解を導くかを生徒たちに指導しています。このアプローチは、生徒たちが算数の概念を現実世界と結びつけて理解するのを助けます。

葉一さんが小学4年生の生徒たちに割り算の基本を教える様子。

この写真は、「とある男が授業をしてみた」シリーズからの一コマで、葉一さんが小学4年生の生徒たちに文章問題の解き方を教えています。ホワイトボードには、実際の生活に関連する数学の問題が書かれており、葉一さんはそれらの問題に対して、どのようにして数学的な解を導くかを生徒たちに指導しています。このアプローチは、生徒たちが算数の概念を現実世界と結びつけて理解するのを助けます。

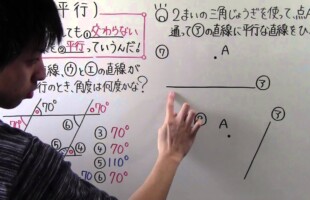

葉一さんが小学4年生に幾何学の問題を解く方法を教えている授業の一コマ。

この写真は、「とある男が授業をしてみた」シリーズの一部で、葉一さんが生徒たちに幾何学の基本概念を教えています。彼はホワイトボードに示された図形から角度をどう見つけるかを説明しており、数学の授業を通じて生徒たちの理解を深めています。このインタラクティブなアプローチは、生徒たちが学習により積極的に参加することを促します。

葉一さんが小学4年生の生徒たちに図形の角度を求める問題の解き方を教えている授業の一コマ。

この写真は、「とある男が授業をしてみた」シリーズの一部で、葉一さんが生徒たちに図形に関連する角度をどのように見つけるかを教えています。ホワイトボードには、複数の図形とそれに関連する角度を求めるための問題が書かれており、葉一さんはその問題を指し示しながら、解法を説明しています。この授業は、生徒たちに幾何学的直感と解析的なスキルを養うことを目的としています。

葉一さんが小学4年生に対し、図形の辺の長さと角度の問題を解く方法を指導している授業の一コマ。

この画像は、「とある男が授業をしてみた」シリーズの一部で、葉一さんが生徒たちに四角形の辺の長さを計算する方法を説明しているシーンを捉えています。彼は図形の角度を用いて、残りの辺の長さをどう求めるかを解説しており、生徒たちが幾何学の問題を理解しやすくするために具体的な指示を与えています。

葉一さんが小学4年生に対し、図形の辺の長さと角度の問題を解く方法を指導している授業の一コマ。

この画像は、「とある男が授業をしてみた」シリーズの一部で、葉一さんが生徒たちに四角形の辺の長さを計算する方法を説明しているシーンを捉えています。彼は図形の角度を用いて、残りの辺の長さをどう求めるかを解説しており、生徒たちが幾何学の問題を理解しやすくするために具体的な指示を与えています。

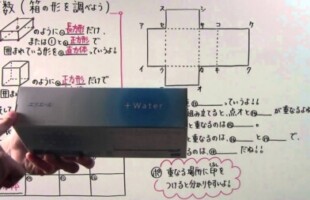

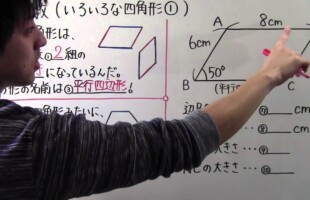

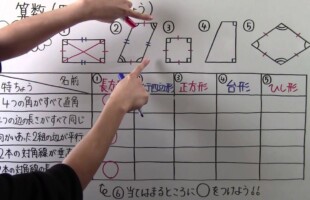

葉一さんが、図形の属性を基に分類する方法を小学4年生に教えている授業の様子。

この写真は、「とある男が授業をしてみた」シリーズからの一コマで、葉一さんが小学4年生の生徒たちに文章問題の解き方を教えています。ホワイトボードには、実際の生活に関連する数学の問題が書かれており、葉一さんはそれらの問題に対して、どのようにして数学的な解を導くかを生徒たちに指導しています。このアプローチは、生徒たちが算数の概念を現実世界と結びつけて理解するのを助けます。

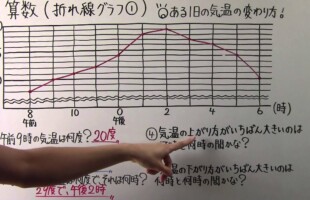

葉一さんが、小学4年生に温度変化のグラフの読み方を教えている授業の一コマ。

この写真は、「とある男が授業をしてみた」シリーズの一部で、葉一さんが小学4年生の生徒たちにグラフの読み取り方を指導しています。ホワイトボードには日中の温度変化を示すグラフが描かれており、葉一さんはこのグラフを用いて、温度が最も高くなる時間や温度が下がる傾向について生徒たちに質問しています。このような実践的な授業は、生徒たちが実生活でのデータ解釈スキルを養うのに役立ちます。

葉一さんが、小学4年生に温度変化のグラフの読み方を教えている授業の一コマ。

この写真は、「とある男が授業をしてみた」シリーズの一部で、葉一さんが小学4年生の生徒たちにグラフの読み取り方を指導しています。ホワイトボードには日中の温度変化を示すグラフが描かれており、葉一さんはこのグラフを用いて、温度が最も高くなる時間や温度が下がる傾向について生徒たちに質問しています。このような実践的な授業は、生徒たちが実生活でのデータ解釈スキルを養うのに役立ちます。

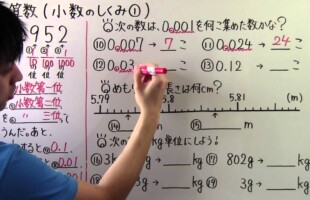

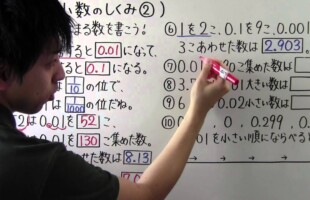

小数点数の単位変換を小学4年生に教える葉一さんの授業風景。

この写真は、「とある男が授業をしてみた」シリーズの一部で、葉一さんが小学4年生の生徒たちに小数点数の単位変換の問題を教えています。ホワイトボードには、ミリグラムからグラムへ、センチメートルからメートルへの変換問題が書かれており、葉一さんはそれぞれの問題について計算手順を説明しています。この教材は、生徒たちが数学の知識を実生活に応用する能力を養うのに役立っています。

小数点数の単位変換を小学4年生に教える葉一さんの授業風景。

この写真は、「とある男が授業をしてみた」シリーズの一部で、葉一さんが小学4年生の生徒たちに小数点数の単位変換の問題を教えています。ホワイトボードには、ミリグラムからグラムへ、センチメートルからメートルへの変換問題が書かれており、葉一さんはそれぞれの問題について計算手順を説明しています。この教材は、生徒たちが数学の知識を実生活に応用する能力を養うのに役立っています。

小数点を使った数の変換を教える葉一さんの小学4年生向け算数授業風景。

この写真は、「とある男が授業をしてみた」シリーズの一部で、葉一さんが小学4年生に小数点を移動させることによる数の拡大や縮小をどのように行うかを教えています。ホワイトボードにはさまざまな数字が書かれており、葉一さんは各数字を10倍または1/10倍にする過程を説明しています。この授業は、生徒たちが小数をより深く理解し、日常生活で役立つ計算スキルを身につけるのに役立っています。

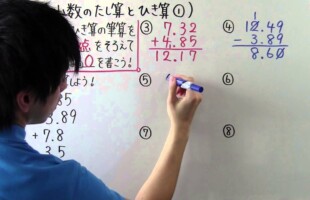

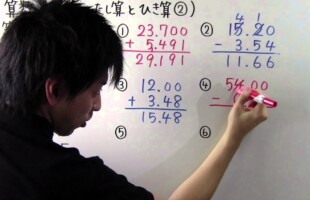

小学4年生に向けて小数の計算を教える葉一さんの授業風景。

この写真は、「とある男が授業をしてみた」シリーズの一部で、葉一さんが小数の加算と減算を教える授業の様子を捉えています。ホワイトボードには複数の小数計算の例が示されており、葉一さんは正しい答えを導くために重要な小数点の位置を強調しています。この授業は、生徒たちが数学の計算を正確に行うための基本スキルを身につけるのに役立っています。

小学4年生に向けて小数の計算を教える葉一さんの授業風景。

この写真は、「とある男が授業をしてみた」シリーズの一部で、葉一さんが小数の加算と減算を教える授業の様子を捉えています。ホワイトボードには複数の小数計算の例が示されており、葉一さんは正しい答えを導くために重要な小数点の位置を強調しています。この授業は、生徒たちが数学の計算を正確に行うための基本スキルを身につけるのに役立っています。

葉一さんが小学4年生に割り算の計算方法と0を分母にする際の注意点を教えている授業の一コマ。

この写真は、「とある男が授業をしてみた」シリーズの一部で、葉一さんが割り算の問題を解説しています。ホワイトボードには、様々な数字で割る問題が書かれており、特に0を使った計算について生徒たちに注意を促しています。この授業は、生徒たちが割り算の概念をしっかりと理解するためのものです。

葉一さんが小学4年生に分数の割り算の手順を教える授業風景。

この写真は、「とある男が授業をしてみた」シリーズからの一部で、葉一さんが分数を割る方法を生徒に説明しています。ホワイトボードには様々な分数が書かれており、葉一さんは実際に割り算を行いながら、答えがどのように求められるかを示しています。この授業は、生徒たちが分数の計算を理解し、スムーズに解けるようにすることを目的としています。

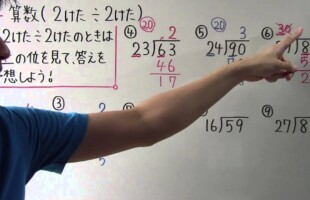

葉一さんが小学4年生に割り算の筆算を教えている授業風景。

この写真は、「とある男が授業をしてみた」シリーズからの一コマで、葉一さんが割り算の筆算の方法を生徒に教示しています。ホワイトボードには複数の割り算の例題が書かれており、葉一さんは各ステップを詳しく説明しながら、問題を一つずつ解いています。この授業で生徒たちは、算数の基本的な技能を学び、計算力を高めています。

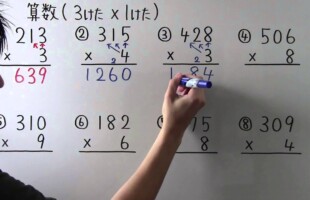

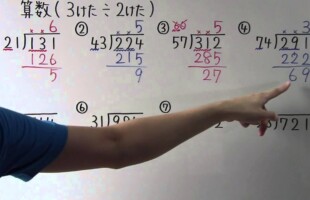

葉一さんが小学4年生に複数桁の数同士の乗算の筆算を教えている授業の一コマ。

この画像は、「とある男が授業をしてみた」シリーズからの一部で、葉一さんが複数桁の数の乗算の筆算を示しながら、それぞれの計算ステップを解説しています。ホワイトボードには、様々な乗算の問題が書かれており、葉一さんは生徒たちが計算の手順を正確に理解できるように指導しています。授業では、基本的な計算スキルの向上を目指しています。

葉一さんが小学4年生の生徒たちに割り算の筆算を教える様子。生徒たちは、葉一さんの指導のもとで、基本的な算数のスキルを習得しています。

この写真は、「とある男が授業をしてみた」シリーズからの一枚で、葉一さんが生徒たちに割り算の筆算を指導している場面を捉えています。画像には、葉一さんが問題を指し示しており、ホワイトボードには色々な割り算の問題が記されています。葉一さんは、生徒が割り算のプロセスを理解し、正しく筆算できるように、丁寧に説明しています。

算数の授業中に葉一さんが生徒たちに複数桁の数字の割り算を解説。この授業は小学4年生を対象にしており、実践的な問題を解くことで算数スキルを向上させています。

この写真は、「とある男が授業をしてみた」シリーズの一部で、葉一さんが小学4年生の生徒たちにグラフの読み取り方を指導しています。ホワイトボードには日中の温度変化を示すグラフが描かれており、葉一さんはこのグラフを用いて、温度が最も高くなる時間や温度が下がる傾向について生徒たちに質問しています。このような実践的な授業は、生徒たちが実生活でのデータ解釈スキルを養うのに役立ちます。

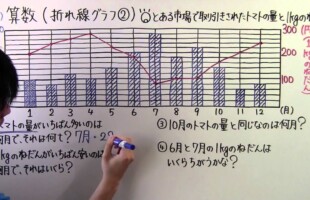

数列のパターンを理解しよう!小学4年生の生徒たちに向けて、葉一さんが興味深い算数のレッスンを展開しています。

この写真は、小学4年生を対象とした算数の授業の一コマです。葉一さんは、生徒たちが数列のパターンを理解し、次の数を予測する方法を学ぶことを目指しています。彼はホワイトボードに複数の数列を書き、そのパターンをどのように解くかを丁寧に説明しています。生徒たちに算数のスキルを身につけさせるとともに、論理的思考を促進することを目的としています。

大きな数に挑戦!葉一さんが小学4年生の生徒たちに、大きな数字の乗算をわかりやすく教えています。

この画像は、「とある男が授業をしてみた」シリーズからのもので、葉一さんが小学4年生のクラスで大きな数の乗算について教えている様子を捉えています。彼は生徒たちが数の大きさと乗算の概念を理解するのを助けるために、丁寧にステップバイステップで問題を解いています。この授業は、数学的スキルの発展だけでなく、生徒たちの問題解決能力を養うことを目的としています。

計算のコツをマスターしよう!葉一さんが、小学4年生に算数の基本を分かりやすく解説しています。

この写真は、「とある男が授業をしてみた」シリーズからの一コマで、教師の葉一さんが小学4年生の生徒たちに対して算数の問題を教えている様子を示しています。画像には、括弧の中の数値を先に計算することを含む、算数の基本的な計算ルールが示されています。葉一さんは、生徒たちがこれらの基本的なスキルを身につけ、自信を持って問題を解けるよう支援しています。

【算数】小4-36 計算のきまり②

この写真は、「とある男が授業をしてみた」シリーズからの一コマで、教師の葉一さんが小学4年生の生徒たちに対して算数の問題を教えている様子を示しています。画像には、括弧の中の数値を先に計算することを含む、算数の基本的な計算ルールが示されています。葉一さんは、生徒たちがこれらの基本的なスキルを身につけ、自信を持って問題を解けるよう支援しています。

【算数】小4-37 計算のくふう①

この写真は、「とある男が授業をしてみた」シリーズの一部で、葉一さんが小学4年生の生徒たちにグラフの読み取り方を指導しています。ホワイトボードには日中の温度変化を示すグラフが描かれており、葉一さんはこのグラフを用いて、温度が最も高くなる時間や温度が下がる傾向について生徒たちに質問しています。このような実践的な授業は、生徒たちが実生活でのデータ解釈スキルを養うのに役立ちます。

【算数】小4-38 計算のくふう②

この写真は、「とある男が授業をしてみた」シリーズの一部で、葉一さんが小学4年生の生徒たちにグラフの読み取り方を指導しています。ホワイトボードには日中の温度変化を示すグラフが描かれており、葉一さんはこのグラフを用いて、温度が最も高くなる時間や温度が下がる傾向について生徒たちに質問しています。このような実践的な授業は、生徒たちが実生活でのデータ解釈スキルを養うのに役立ちます。

【算数】小4-39 広さの表し方

この写真は、「とある男が授業をしてみた」シリーズの一部で、葉一さんが小学4年生の生徒たちにグラフの読み取り方を指導しています。ホワイトボードには日中の温度変化を示すグラフが描かれており、葉一さんはこのグラフを用いて、温度が最も高くなる時間や温度が下がる傾向について生徒たちに質問しています。このような実践的な授業は、生徒たちが実生活でのデータ解釈スキルを養うのに役立ちます。

【算数】小4-40 長方形と正方形の面積

この写真は、「とある男が授業をしてみた」シリーズの一部で、葉一さんが小学4年生の生徒たちにグラフの読み取り方を指導しています。ホワイトボードには日中の温度変化を示すグラフが描かれており、葉一さんはこのグラフを用いて、温度が最も高くなる時間や温度が下がる傾向について生徒たちに質問しています。このような実践的な授業は、生徒たちが実生活でのデータ解釈スキルを養うのに役立ちます。

【算数】小4-41 面積の求め方のくふう

この写真は、「とある男が授業をしてみた」シリーズの一部で、葉一さんが小学4年生の生徒たちにグラフの読み取り方を指導しています。ホワイトボードには日中の温度変化を示すグラフが描かれており、葉一さんはこのグラフを用いて、温度が最も高くなる時間や温度が下がる傾向について生徒たちに質問しています。このような実践的な授業は、生徒たちが実生活でのデータ解釈スキルを養うのに役立ちます。

【算数】小4-42 大きな面積の単位

この写真は、「とある男が授業をしてみた」シリーズの一部で、葉一さんが小学4年生の生徒たちにグラフの読み取り方を指導しています。ホワイトボードには日中の温度変化を示すグラフが描かれており、葉一さんはこのグラフを用いて、温度が最も高くなる時間や温度が下がる傾向について生徒たちに質問しています。このような実践的な授業は、生徒たちが実生活でのデータ解釈スキルを養うのに役立ちます。

【算数】小4-43 整理のしかた①

この写真は、「とある男が授業をしてみた」シリーズの一部で、葉一さんが小学4年生の生徒たちにグラフの読み取り方を指導しています。ホワイトボードには日中の温度変化を示すグラフが描かれており、葉一さんはこのグラフを用いて、温度が最も高くなる時間や温度が下がる傾向について生徒たちに質問しています。このような実践的な授業は、生徒たちが実生活でのデータ解釈スキルを養うのに役立ちます。

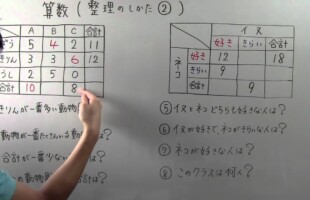

【算数】小4-44 整理のしかた②

この写真は、「とある男が授業をしてみた」シリーズの一部で、葉一さんが小学4年生の生徒たちにグラフの読み取り方を指導しています。ホワイトボードには日中の温度変化を示すグラフが描かれており、葉一さんはこのグラフを用いて、温度が最も高くなる時間や温度が下がる傾向について生徒たちに質問しています。このような実践的な授業は、生徒たちが実生活でのデータ解釈スキルを養うのに役立ちます。

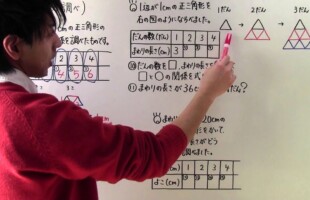

【算数】小4-45 変わり方調べ

この写真は、「とある男が授業をしてみた」シリーズの一部で、葉一さんが小学4年生の生徒たちにグラフの読み取り方を指導しています。ホワイトボードには日中の温度変化を示すグラフが描かれており、葉一さんはこのグラフを用いて、温度が最も高くなる時間や温度が下がる傾向について生徒たちに質問しています。このような実践的な授業は、生徒たちが実生活でのデータ解釈スキルを養うのに役立ちます。

【算数】小4-46 小数のかけ算①

この写真は、「とある男が授業をしてみた」シリーズの一部で、葉一さんが小学4年生の生徒たちにグラフの読み取り方を指導しています。ホワイトボードには日中の温度変化を示すグラフが描かれており、葉一さんはこのグラフを用いて、温度が最も高くなる時間や温度が下がる傾向について生徒たちに質問しています。このような実践的な授業は、生徒たちが実生活でのデータ解釈スキルを養うのに役立ちます。

【算数】小4-47 小数のかけ算②

この写真は、「とある男が授業をしてみた」シリーズの一部で、葉一さんが小学4年生の生徒たちにグラフの読み取り方を指導しています。ホワイトボードには日中の温度変化を示すグラフが描かれており、葉一さんはこのグラフを用いて、温度が最も高くなる時間や温度が下がる傾向について生徒たちに質問しています。このような実践的な授業は、生徒たちが実生活でのデータ解釈スキルを養うのに役立ちます。

【算数】小4-51 仮分数・帯分数①

この写真は、「とある男が授業をしてみた」シリーズからの一コマで、葉一さんが小学4年生の生徒たちに文章問題の解き方を教えています。ホワイトボードには、実際の生活に関連する数学の問題が書かれており、葉一さんはそれらの問題に対して、どのようにして数学的な解を導くかを生徒たちに指導しています。このアプローチは、生徒たちが算数の概念を現実世界と結びつけて理解するのを助けます。

【算数】小4-52 仮分数・帯分数②

この写真は、「とある男が授業をしてみた」シリーズからの一コマで、葉一さんが小学4年生の生徒たちに文章問題の解き方を教えています。ホワイトボードには、実際の生活に関連する数学の問題が書かれており、葉一さんはそれらの問題に対して、どのようにして数学的な解を導くかを生徒たちに指導しています。このアプローチは、生徒たちが算数の概念を現実世界と結びつけて理解するのを助けます。

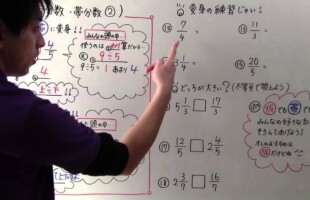

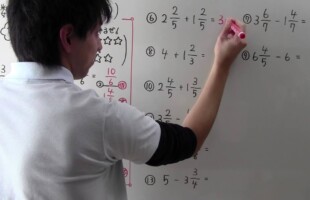

【算数】小4-55 分数のたし算・ひき算②

この写真は、「とある男が授業をしてみた」シリーズからの一コマで、葉一さんが小学4年生の生徒たちに文章問題の解き方を教えています。ホワイトボードには、実際の生活に関連する数学の問題が書かれており、葉一さんはそれらの問題に対して、どのようにして数学的な解を導くかを生徒たちに指導しています。このアプローチは、生徒たちが算数の概念を現実世界と結びつけて理解するのを助けます。

🌐 葉一さん(とある男が授業をしてみた)に関する参考ソース:

1.ユニークな授業スタイルで話題沸騰!「とある男」の教育YouTube

1. YouTube - とある男が授業をしてみた

2. 葉一のYouTube授業と無料テキスト|19ch(塾チャンネル)

3. Wikipedia - 葉一

4. YouTube - とある男が授業をしてみた

5. Twitter - 葉一/はいち🍀とある男が授業をしてみた🍀土日祝の朝8:00~

6. Sairu.school - YouTubeチャンネル「とある男が授業をしてみた」の葉一さん...